![太阳能光伏并网发电及其逆变控制 [平装]](http://img.reader8.net/uploadfile/2012/1113/20121113015340949.jpg)

编辑推荐

《太阳能光伏并网发电及其逆变控制》:电力电子新技术系列图书

目录

电力电子新技术系列图书序言

前言

第1章 绪论

1.1 太阳能及其光伏产业

1.2 光伏并网发电技术的发展

1.2.1 国内外光伏并网发电技术的发展

1.2.2 国内外光伏并网发电的激励政策

1.2.3 我国光伏发电中长期发展规划

1.3 国内外大型光伏发电系统简介

1.3.1 SpfingervilleGeneratingStation(SGS)大型荒漠光伏电站

1.3.2 APSStarCenter调峰电站

1.3.3 Prescott的荒漠电站

1.3.4.国外10MW以上大型光伏电站

1.3.5 我国大型光伏并网电站(超过200kW)现状

第2章 光伏电池与光伏阵列

2.1 光伏电池的物理基础

2.1.1 光伏效应的量子物理基础

2.1.2 pn结的形成

2.1.3 光生伏特效应

2.2 光伏电池的制作

2.2.1 单晶硅电池的制作流程

2.2.2 光伏电池组件及其封装

2.2.3 光伏电池组件的出厂检测

2.3 光伏阵列的建模与工程计算方法

2.3.1 光伏电池的数学模型

2.3.2 光伏电池输出特性的工程计算方法

2.4 光伏电池的应用设计

2.4.1 光伏阵列使用前的测试

2.4.2 光伏系统的一般设计方法

2.5 光伏电池新技术与新品种

2.5.1 新型pn结结构

2.5.2 多晶硅电池和非晶硅光伏电池

2.5.3 非硅材料光伏电池

2.5.4 有机光伏电池

2.6 第三代光伏电池技术

2.7 光伏电池研究的最新成果

参考文献

第3章 光伏并网系统的体系结构

3.1 集中式结构

3.2 交流模块式结构

3.3 串型结构

3.4 多支路结构

3.5 主从结构

3.6 直流模块式结构

3.7 小结

参考文献

第4章 光伏并网逆变器的电路拓扑

4.1 光伏并网逆变器的分类

4.1.1 隔离型光伏并网逆变器结构

4.1.2 非隔离型并网逆变器结构

4.2 隔离型光伏并网逆变器

4.2.1 工频隔离型光伏并网逆变器

4.2.2 高频隔离型光伏并网逆变器

4.3 非隔离型光伏并网逆变器

4.3.1 单级非隔离型光伏并网逆变器

4.3.2 多级非隔离型光伏并网逆变器

4.3.3 非隔离型光伏并网逆变器问题研究

4.4.多支路光伏并网逆变器

4.4.1 隔离型多支路光伏并网逆变器

4.4.2 非隔离型多支路光伏并网逆变器

4.4.3 非隔离级联型光伏并网逆变器

参考文献

第5章 光伏并网逆变器控制策略

5.1 光伏并网逆变器控制策略概述

5.2 基于电流闭环的矢量控制策略

5.2.1 同步坐标系下并网逆变器的数学模型

5.2.2 基于电网电压定向的矢量控制(VOC)

5.2.3 基于虚拟磁链定向的矢量控制(VFOC)

5.3 直接功率控制(DPC)

5.3.1 瞬时功率的计算

5.3.2 基于电压定向的直接功率控制(V-DPC)

5.3.3 基于虚拟磁链定向的直接功率控制(VF-DPC)

5.4 基于LCL滤波的并网光伏逆变器控制

5.4.1 概述

5.4.2 无源阻尼法

5.4.3 有源阻尼法

5.4.4 基于LCL滤波的并网光伏逆变器滤波器设计

5.5 单相并网逆变器的控制

5.5.1 静止坐标系中单相并网逆变器的控制

5.5.2 同步旋转坐标系中单相并网逆变器的控制

参考文献

第6章 光伏发电的最大功率点跟踪(MPPT)技术

6.1 概述

6.2 基于输出特性曲线的开环MPPT方法

6.2.1 定电压跟踪法

6.2.2 短路电流比例系数法

6.2.3 插值计算法

6.3 扰动观测法

6.3.1 扰动观测法的基本原理

6.3.2 扰动观测法的振荡与误判问题

6.3.3 扰动观测法的改进

6.4 电导增量法(INC)

6.4.1 电导增量法的基本原理

6.4.2 电导增量法的振荡与误判问题

6.4.3 电导增量法的改进

6.5 智能MPPT方法

6.5.1 基于模糊理论的MPPT控制

6.5.2 基于人工神经网络的MPPT控制

6.5.3 基于智能方法的MPPT复合控制

6.6 两类基本拓扑结构的MPPT控制

6.6.1 两级式并网光伏逆变器的MPPT控制

6.6.2 单级式并网光伏逆变器的MPPT控制

6.7 MPPT的其他问题

6.7.1 局部最大功率点问题

6.7.2 MPPT的能量损耗

6.7.3 最大功率点跟踪的效率与测试

参考文献

第7章 并网光伏发电系统的孤岛效应及反孤岛策略

7.1 孤岛效应的基本问题

7.1.1 孤岛效应的发生与检测

7.1.2 孤岛效应发生的可能性与危险性

7.1.3 并网逆变器发生孤岛效应时的理论分析

7.1.4 孤岛效应的检测标准与研究状况

7.1.5 并网光伏系统的反孤岛测试

7.2 基于并网逆变器的被动式反孤岛策略

7.2.1 过/欠电压、过/欠频率反孤岛策略

7.2.2 基于相位跳变的反孤岛策略

7.2.3 基于电压谐波检测的反孤岛策略

7.3 基于并网逆变器的主动式反孤岛策略

7.3.1 频移法

7.3.2 基于功率扰动的反孤岛策略

7.3.3 阻抗测量方案

7.4 不可检测区域(NDZ)与反孤岛策略的有效性评估

7.4.1 基于△P*△Q坐标系孤岛检测的有效性评估

7.4.2 基于L×C坐标系孤岛检测的有效性评估

7.4.3 基于负载特征参数Q×fn坐标系的有效性评估

7.4.4 基于负载特征参数QxCmon坐标系的有效性评估

7.4.5 多逆变器并联运行时的孤岛检测分析

参考文献

第8章 阳光的跟踪与聚集

8.1 阳光跟踪与聚集的意义

8.1.1 阳光跟踪的意义

8.1.2 阳光聚集的意义

8.2 阳光跟踪系统的设计

8.2.1 阳光跟踪伺服机构

8.2.2 阳光跟踪控制系统

8.3 阳光聚集系统设计

8.3.1 聚光光伏电池及其应用中的技术要求

8.3.2 阳光聚集装置

参考文献

第9章 光伏发电并网的电能质量仿真计算

9.1 概述

9.2 光伏发电等值电路和计算模型

9.2.1 光伏发电并网系统的等值电路

9.2.2 电路功率传输计算

9.2.3 基本计算方程

……

附录 光伏并网发电标准简介

序言

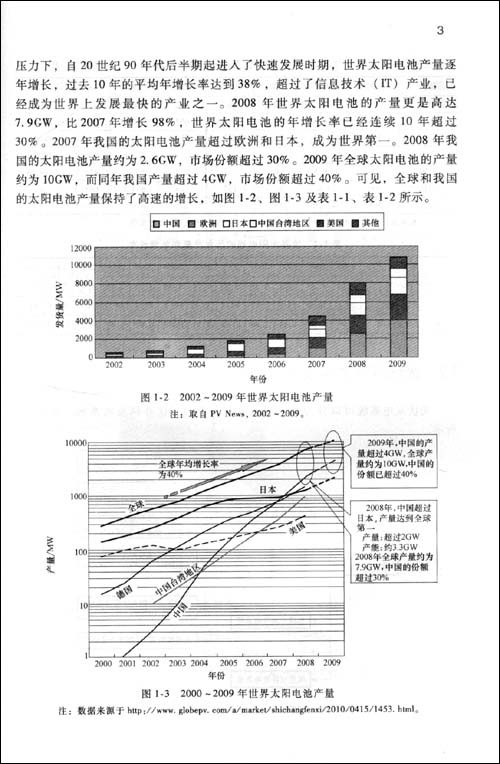

众所周知,在追求低碳社会的今天,太阳能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。在各国政府的大力支持下,全球的太阳能光伏产业得到了快速的发展:2006~2009年,全球太阳能光伏电池产量的年均增长率为60%;虽然受到2008年金融危机的影响,但2009年全年的太阳电池产量达到了10431Mw,比2008年增长42.5%。世界太阳电池的年增长率已经连续10年超过30%。2009年德国光伏组件安装容量高达3200Mw,占全球总安装量的50.4%。除德国、意大利、捷克、法国等欧洲地区国家之外,美国及日本、中国、印度等新兴市场的需求增加,也带动全球市场规模扩大。目前,美国参议院能源委员会已投票通过了美国千万太阳能屋顶计划,即预计从2012年开始,将投资2.5亿美元用于该项计划,2013-2021年,每年将投资5亿美元用于太阳能屋顶计划。该项立法的补助资金可以补贴40(;w的新安装容量,加上地面光伏电站、各州联邦政府补贴,美国光伏发电市场总容量必将超过10GlGW,显然,美国将取代德国成为未来太阳能发电市场的发动机。据光伏发电市场权威研究机构S0larlOUZZ发布的报告显示,2010年全球光伏发电市场规模将达到15GW,全球将有9个国家光伏发电市场规模超过250Mw,其中德国将继续领跑全球光伏发电市场。未来10年,在各国新能源政策的支持下,光伏发电市场将通过降低成本、提高转化效率等手段迅速扩张,各类光伏材料市场也将加快发展,其中欧洲、美国和亚太地区将成为增长核心区。若各国政府像目前一样持续推动太阳能支持计划,至2014年全球的太阳能市场将可望达到30Gw规模。

我国太阳能资源非常丰富,理论储量达每年1700~l亿标准煤。太阳能资源开发利用的潜力非常广阔。我国光伏发电产业于20世纪70年代起步,90年代中期进入稳步发展时期。太阳电池及组件产量逐年稳步增加。经过30多年的努力,已迎来了快速发展的新阶段。在“光明工程”先导项目和“送电到乡”工程等国家项目及世界光伏发电市场的有力拉动下,尤其是《可再生能源中长期发展规划》以及“太阳能屋顶计划”、“金太阳工程”的出台,我国的光伏发电产业获得了迅猛发展:2007年我国的太阳电池产量超过欧洲和日本,成为世界第一;2008年全球太阳电池的产量约7GW,同年我国的太阳电池产量约2.6Gw,所占份额超过30%;2009年全球太阳电池的产量约10Gw,而同年我国产量超过4Gw,所占份额超过40%。2009年我国的太阳能市场安装容量为228Mw,年增长率高达552%。

文摘

插图:

2.光伏电池组件的环境试验

在地面使用的光伏电池组件长期暴露在阳光下,直接经受当地自然环境的影响。这种影响因素有环境、气象和机械的。气象因素有光照、气温、雨、雪、霜、冰和风等。环境因素有空气中的水汽、腐蚀性气体,沙尘、鸟粪等。机械因素有组件在使用、安装、运输和存放过程中,可能受到的摩擦、振动和冲击等各种机械力的作用以及冰雹的打击。

对组件的环境考核和寿命试验使用两种方法。一是实地试验法;二是环境模拟试验法。

实地试验法即把组件长期暴露在自然环境中,定期观察和测量电性能参数,检查元件、材料的老化和电性能的衰降情况。这种方法试验费用少、易实行、电性能测试仪器比较简单,但试验周期太长,近期内不能得出或不能明显地显示试验结果。所得到的试验结果仅能反映某一地区环境条件下的结果,不能代表其他环境条件下的运行情况。

环境模拟试验法是用人工方法创造自然环境中的各种典型条件,对组件进行试验和性能检查。为了缩短试验周期和加速得到试验结果,可将试验条件按实际条件加倍,即把实际条件乘上一个“加速因子”。环境模拟试验法试验环境因素全面,试验周期短。

大部分光伏电池要在户外长期使用,对其耐候性能的要求很高,国家标准规定,光伏电池组件要进行室外暴露试验,热斑耐久试验,紫外试验,热循环试验,湿.冷试验,湿.热试验,引线端强度试验,扭曲试验,机械载荷试验和冰雹试验等。

2.4.2光伏系统的一般设计方法

光伏阵列可分为平板式和聚光式两大类。平板式阵列,只需把一定数量的光伏电池组件按照电性能的要求串、并联起来即可,不需加装汇聚阳光的装置,结构简单,多用于固定安装的场合。聚光式阵列,加有汇聚阳光的收集器,通常采用平面反射镜、抛物面反射镜或菲涅尔透镜等装置来聚光,以提高入射光谱辐照度。聚光式阵列,可比相同功率输出的平板式阵列少用一些单体光伏电池,使成本下降;但通常需要装设向日跟踪装置,但也因有了转动部件,从而降低了可靠性。

编辑推荐:

更多图书资讯可访问读书人图书频道http://www.reAder8.cn/book/