编辑推荐

《席勒美学的哲学背景》:西方传统 经典与解释

媒体推荐

同一件事物可以使这批人高兴得要跳舞,却使另一批人伤心得想流泪,这全要看我们记忆中哪些观念受到刺激。

——笛卡尔

歌德的颜色学必须看成是把感官印象的直接真理从科学的围攻中拯救出来的一种尝试。

——赫尔姆霍兹

作者简介

作者:(美国)维塞尔(Leonard P.Wessell) 译者:毛萍 等 丛书主编:刘小枫

目录

译者前言

中译本序

第一章 哲学和美学:理论结构

一、导言:研究对象

二、推理结构

三、问题的功能

四、哲学和形而上学的理论思维

五、理论形成和席勒美学

第二章 形式美学

一、导言

二、形式美学的本体论领域

四、美:美学领域的完善

第三章 生活美学

一、导言

二、生活美学的本体论领域

三、生活美学的审美领域

四、生活:美的来源

第四章 活的形象美学

一、导言

二、前批判的批判

三、“批判的”客观性

五、席勒的“审美”领域

六、审美对象结构

参考文献

文摘

版权页:

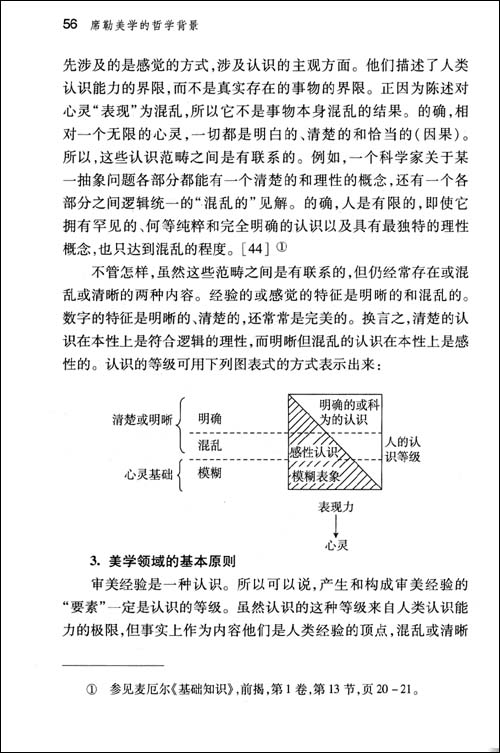

插图:

由此可见,席勒用他的“形式冲动”和“形象”术语发展了与理性主义见解相似的观点。按照理性主义的见解,引起自我注意的是“形式”,席勒的“形象”具有理性主义“形式”的全部特征,它是有序的、普遍的和相联系的。它排斥偶然的、孤立的和非联系的任何事物。因此,它排斥感觉。在理性主义看来,“形式”构成自我所有活动和爱好的动力原则。同样,席勒也以他著名的“形式冲动”为出发点。根据形而上学的标准,理性主义主张现实是有秩序的或形式的。席勒也把秩序转变成人格的存在基础。席勒的自我概念至今构成理性主义形式原理的先验的正当理由。席勒的理论不同于理性主义的理论,就在于形式不是他的理论的全部,感觉和情感愉悦对席勒来说不是难以理解和难以欣赏的形式(参见莱布尼兹),甚至也不类似于形式(参见鲍姆嘉通)。它们有一种它们所特有的不受所有形式支配的属性。现在,我们必须考查人性的第二个方面。

作为人格,自我根据形式的、普遍的和不变的来调整,并且,就自我根据所有可能经验中的永久性来调整而言,自我对无限感兴趣。但是这种倾向性不管如何无限制,都只不过是可能性,除非它被某些客体现实化。在可能性状态,自我可以确定为无数的可能性。

喜欢席勒美学的哲学背景 [平装]请与您的朋友分享,由于版权原因,读书人网不提供图书下载服务