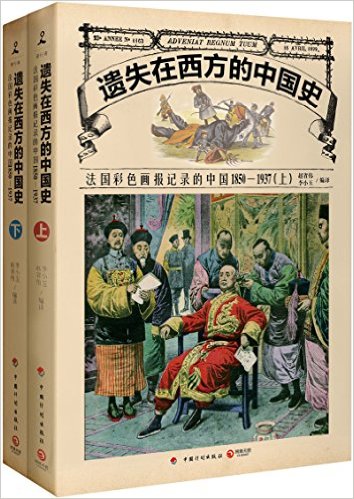

海报:

网友对遗失在西方的中国史:法国彩色画报记录的中国1850-1937(套装共2册)的评论

漫长至跨年的一觉在快递员的敲门声中破碎——岁岁平安的碎,新年的第一份大礼便是这一套美得令人发指的书!锁线胶封,全彩四色,档次大气,在外在颜值上就已经俘获了人心。翻开书本,墨香满面,图文并茂,在内在内容上更叫人觉得物有所值。纸页呈淡黄色,很有古旧原版报纸的风味,在我这样一个热爱旧书的人眼里更是添彩的一笔!这书的主要价值还在于图,数百页的图,弥足珍贵的图,几乎难得有一张是我之前见到过的,足见编著者的付出。而且这些图都是从西方的视角出发,呈现出来的态度很多都与我从小到大的历史观不同。那段历史,发生在我们身上,也发生在他们眼里。全面的人是该从别人的眼里来发现自己。图很精彩,很清晰,笔触精良,很值得收藏。另外,很多图注配得也恰到好处,有升华的作用。除这套书外,还配送了一张原版报纸,古色古香,虽然上面的单词很多都不认识,也不打算认识,但收藏着还是有意义的。

能收集到如此多法国画报中关于中国的图片,编者的细心和毅力程度值得称赞。书名虽然是1850-1937年的中国,但主要集中几个历史事件,1894-1895年的中日甲午战争,1900-1901年的义和团运动和八国联军侵华,以及1904-1905年的日俄战争。

基本上在1911年辛亥革命之前,中国人在法国画报中的形象大多为“纤长手指和指甲,眯缝的小眼睛,尖嘴猴腮”,境内强盗流窜,对死刑方式的极致追求,经常爆发殴杀西方传教士的事件。整体形象颇为阴暗,这或许可以与当时部分欧洲人认为的“黄祸”有关吧,书中1891年12月19日《小日报》就如此描述到,“我们国家的孩子数量有限,可是那帮人的孩子却多得养不了。如果有一天这群天子的臣民发现在自己的国家无处寻找食物,他们就得去别处寻觅。人们断言这些中国人到时就会像阿尔及利亚的蚱蜢一样遍布欧洲,啃食一切,毁灭一切”。这一印象依然沿用至李鸿章访问欧美时期,如1896年7月26日《小日报》关于李鸿章的配图,小眼睛中带有阴郁。

不过也有例外,同时期李鸿章在美国画报上的形象则可爱了许多,例如1896年8月13日《名利场》上的李鸿章虽然指甲依然尖细,但因为采用了非写实风格,头身比例偏漫画风,总体还是阳光的,随后的那张《李鸿章烟卡》中李鸿章几乎就是个邻家老翁。

而1911年辛亥革命以后,欧洲人开始接纳“"rest":"现代化的中国”,并且随着接触机会的增加,画报里的中国形象愈发写实,妖魔化程度大大降低,例如1930年2月23日《虔诚者报》中“在上海市场——一个别致的露天货摊”,更加贴近现实。不过也有些画报依然停留在过去印象之中,例如1930年8月17日《小日报》中“被英国人虐待的英国女子”,画中的中国人依然留着辫子,小孩子的表情都有些狰狞。<br /><br />这也代表着欧洲人对中国印象的分裂,一些人开始接触中国现实,而一些人仍然认为中国会带来“黄祸”,而这两派也影响着当今欧洲人对中国的印象。<br /><br />另外我有些好奇,在中国近代画册上欧洲人的形象又是如何变迁的?书中有几处中国人反洋运动的宣传画册,不知将来是否有机会收集整理成一本《西方人在中国:近代中国画册》?"

一直非常喜欢回忆系列的旧画报和旧照片,大清亡了,民国去了,时代在更新,社会在发展。我们的文化有延续性么?当然!很轻易便能在书中挑出一二章画片,给咱老祖先换个衣裳,剃个辫子,就是大中华今个儿的模样。可问题恰恰就出在衣裳上:大清的瓜皮帽,民国的长罩衫,似乎老外穿上了也就成了半个华族--这是一种能证明身份的文化特色,好比语言的流利度--不仅仅是历史的,也是在生活中的:与其在纽约的大屏幕上放个十分钟的博物馆宣传片,不如推广下我们吃饭的筷子和治脚气的药汤,至少我们以前就普及,现在离不开,未来会发展!

书收到,非常精美!很有价值的书,同意马勇老师的说的:这些书图文并茂,为读者提供了先前不曾见过的精美历史图片,又因当时西方人的特殊视角,为我们今天重建近代中国历史记忆提供了一个可参考的坐标。至少在新材料积累上,这些书均属于傅斯年“上穷碧落下黄泉”所期待找回来的那些东西~

看过很多千篇一律的近代中国史,真的腻了,不仅很多资料是经过加工的,已经失去了原始的真实性,而且没有新鲜感可言,就像有些人撒谎每次都是说同样的话,你听了会觉得真的很无趣。这次遗失在西方的中国史给了我很大的惊喜,让我看到原来近代中国史还有另一种面貌,400幅来自国外的高清版画加上20万字客观理性的报刊文字,用西方人的视角重新还原了中国清末到民国那段动荡的历史。最让我意想不到的是,这本书还记录了当年中国北京的大街小巷、店铺酒肆、贩夫走卒等普通百姓生活,看罢不由感叹:当时只道是寻常,而今回首尽沧桑。这本书最大的意义在于其历史价值,值得珍藏。

朋友想我介绍了这本书,图式饶有兴味地买了来阅读一通。读罢,我觉得一下几点是我特别想谈一谈的。

1.趣味性。趣味性首先体现在彩绘图画方面,作者搜集了近400张彩色图画,以图画为主体,以时间为线索,展现了近代西方人眼中的中国近代史。传统上读书是以文字为主,但在如今这个快速消费的时代,长时间盯着书本已基本不可能。该书彩绘图画的形式,可谓一个亮点,有效地解除了阅读文字的视疲劳,反而增加了趣味性。其次、趣味性也体现在内容本身方面。 如该书200-203页的明显片,且不说这些明信片所反映的内容如何,我觉得这些绘画都极有趣。

2.生动性。图画的作用就是惟妙惟肖地描绘一个事件、一个图景。虽然书中的图画基本来自与手绘,比起原版照片有失真之处,但也形象生动地展现了当时西方人眼中的中国近代境况。如上册里面好有些关于“庚子事变”的图画,翻阅这些图画时自然而然地让读者去浮现当时的场景。

3.启发性。可以从两个方面来理解启发性:一是西方人是如何看待当时的中国及中国人的?书中提到西方人认为中国人是奸诈狡猾的,他们有这样一种民族主义倾向。但反过来想,中国人没有民族主义倾向吗?我想也是有的。任何一个人生活在他所成长的那片土地、取得了那个国籍,他便有了一种使命感、正义感。这是没有道理可讲的。而且,我们可以看到并非所有的西方人都认为中国人是邪恶的,其中也不乏真实的记录。另一方面,我们今天如"rest":"何看待西方人眼中的中国?我们如何看到我们的那一段历史?历史研究的任务不仅是还原历史,更要解读历史,从中总结规律。正如这本所说的,“从阅读走近现实”。"

喜欢遗失在西方的中国史:法国彩色画报记录的中国1850-1937(套装共2册)请与您的朋友分享,由于版权原因,读书人网不提供图书下载服务