四川省教师资格认定考试全真模拟试卷

教育学(A级) (四)

(考试时间150分钟)

第I部分选择题

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题l分。共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.情境与什么的结合,可以把师范生的情感活动与认知活动结合起来( )

A.实践

B.教育

C.原理

D.理论

2.人口增长率影响( )

A.教育质量

B.教育内容

C.教育目的

D.教育过程

3.下列关于儿童的心理发展顺序正确的是( )

A.先发展抽象逻辑思维,后发展形象思维

B.先发展意义记忆,后发展机械记忆

C.先发展推理和判断的能力,后发展认知能力

D.先有高兴、恐惧等一般情感,后有理智感、道德感

4.个体社会化的基本内容除了政治社会化和道德社会化外,还包括( )

A.经济社会化

B.文化社会化

C.性别角色社会化

D.心理社会化

5.教师要履行人类灵魂工程师的角色,除了对学生的思想进行灌输和改造外,还要( )

A.解决人的思想问’题

B.解决人的心理问题

C.解决人的价值观问题

D.解决人的人生方向问题

6.教师劳动的创造性,首先表现在下列哪一方面( )

A.对教育、教学的原则、方法、内容的运用、选择和处理上

B.因材施教上

C.教师的教育机智上

D.多媒体教学上

7.初中学生心理发展的特点之一是情绪活动表现很强烈,他们易于( )

A.激动

B.表现沉着

C.冷静

D.表现稳重

8.针对初中学生表现出较强的集体荣誉感的特点,教师应对学生进行( )

A.体育和卫生保健教育

B.生理知识和性的教育

C.有利于培养集体荣誉感的竞赛活动

D.有利于相互理解的教育环境和关系的创设

9.性格评价的标准是该社会的哪一种标准( )

A.文化

B.政治

C.经济

D.道德

10.师生之间的心理关系有认知方面的,也有( )

A.思想方面的

B.情感方面的

C.道德方面的

D.精神方面的

11.编写教科书和教师进行教学的主要依据是( )

A.教学计划

B.教学大纲

C.教学设计

D.教学方法

12.教学设计中最先要考虑的要素是( )

A.教学媒体

B.教学评价

C.教学目标

D.教学策略,

13.校园文化是影响学生发展的因素之一,在课程类型上,它属于( )

A.学科课程

B.活动课程

C.隐性课程

D.核心课程

14.教师通过口头语言系统连贯地向学生传授知识的方法是( )

A.讲授法

B.谈话法

C.讨论法

D.演示法

15.教师按一定的教学要求向学生提出问题,要求学生回答,并通过问答的形式来引导学生获取或巩固知识的方法是( )

A.讲授法

B.讨论法

C.谈话法

D.指导法

16.把实物、教具展示给学生观察,或通过示范性实验来说明和印证要求学生掌握知识的方法称为( )

A.讲授法

B.实验法

C.参观法

D.演示法

17.具有较强的实用性,易于被学生接受,是下列哪种学习方法指导方式的优点( )

A.系统传授式

B.学科渗透式

C.学习诊断式

D.经验交流式

18.下列哪一项是实现道德动机的手段,是对人的品德作出评价的客观依据( )

A.道德认识

B.道德情感

C.道德意志

D.道德行为

19.颜回说:“夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼,欲罢不能。’’颜回的话反映了德育的( )

A.理论和实践相结合原则

B.疏导原则

C.因材施教原则

D.教育影响的一致性原则

20.中小学德育过程的基本矛盾是( )

A.教育者与德育内容的矛盾

B.教育者与德育方法的矛盾

C.德育要求与受教育者已有品德水平的矛盾

D.受教育者与教育者的矛盾

二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21.学校和家庭联系的方式有( )

A.互相访问

B.通讯联系

C.召开家长会

D.在学校中组织家长委员会

E.举办家长学校

22.显性课程与隐性课程之间的相互关系的主要表现是( )

A.递进关系

B.适应关系

C.制约关系

D.互补关系

E.转换关系

23.教学策略可以分为( )

A.认知发展策略

B.概念形成策略

C.自我管理策略

D.直接教学

E.随机管理策略

24.学习方法指导的过程包括( )

A.了解学情

B.制订计划,做好准备

C.实施指导

D.反馈控制

E.指导评估

25.社会主义职业道德的基本规范包括( )

A.克己奉公,助人为乐

B.积极进取,勇于竞争

C.毫不利己,专门利人

D.锐意改革,开拓创新

E.艰苦奋斗,厉行节约

第Ⅱ部分非选择题

三、判断改错题(本大题共4小题,每小题4分,共16分)判断正误,在题后的括号内正确的划上“√”,错误的划上“×”,并改正错误。

26.班风是一个学校的社会气氛。 ( )

27.教学计划是根据教育目的和不同层次与类型学校的培养目标制订的。 ( )

28.情境教学法的特点是使学生在不知不觉中受到教育。 ( )

29.知识学习就是将一连串动作反复练习而形成熟练的、自动化的反应过程。 ( )

四、简答题(本大题共3小题。每小题8分,共24分)

30.校园文化建设对学校教育的影响是什么?

31.简述影响课堂管理的因素。

32.简述我国课程改革的发展趋势。

五、论述题(本大题共1小题。15分)

33.学习方法的指导主要有哪几种?

六、材料分析题(本大题共1小题。15分)

34.阅读材料,回答问题。

这种课程的内容包括渗透在课程、教材、教学活动、班级气氛、人际关系、校园文化和家庭、社会环境中的文化价值、态度、习惯礼仪、信仰、偏见和禁忌,等等,可以说非常广泛,这便不可避免地造成了它对学习者的影响既可能是积极的,也可能是消极的。在学习历史时,由于学生了解了先辈们在外来侵略面前临危不惧、勇敢顽强、前仆后继地进行反抗,维护祖国统一的历史事实,便会受到爱国主义的熏陶,从而树立为祖国的繁荣富强而努力奋斗的信念。但是,因为某个教师教学态度不认真,或者品行不端正,或者对学生不尊重、不诚恳、不关心,甚至仅仅因为教师的仪表有问题,就可能造成一部分学生对这位教师所教科目缺乏兴趣。所以,教育者的教育艺术就要集中体现在如何发挥它的积极教育影响和如何减少它的消极影响上。

问题:这段材料体现的是哪种课程,其涵义和特点是什么?结合材料谈谈开发和实施这门课程需注意哪些问题。

参考答案

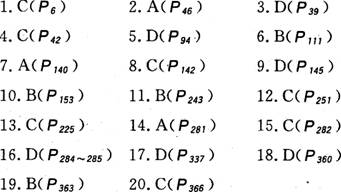

一、单项选择题

1.[解析]情境与原理的结合,可以把师范生的情感活动与认知活动结合起来,在教育的境界中,以“物”激“情”,以“情”发“辞”,以“辞”促“思”,以便更快地实现师范生精神培养和职业适应过程的专业指导。

2.[解析]人类增长率影响教育质量,人口增长率过高造成人口数量激增的后果是影响教育事业的质量。

3.[解析]儿童的心理发展顺序是:先发展形象思维,后发展抽象逻辑思维;先发展机械记忆,后发展意义记忆;先有高兴,恐惧等一般情感,然后才会有理智感、道德感等。

4.[解析]个体社会化的基本内容包括政治社会化、道德社会化和性别角色社会化。

5.[解析]教师要履行人类灵魂工程师的角色,一是解决人的人生方面问题,二是对学生的思想进行灌输和改造。

6.[解析]教育对象的特殊性,决定了教师劳动独特的创造性。教师劳动的创造性首先表现在因材施教上。

7.[解析]初中学生的情绪活动表现很强烈,他们易于振奋、激动,表现出热情。

9.[解析]性格评价的标准是该社会的道德标准。

10.[解析]师生之间的心理关系,包括认知方面和情感方面两个内容。

11.[解析]教学大纲是编写教科书和教师进行教学的主要依据。教学大纲规定了本学科的目的要求,内容的广度、深度,教材编写的顺序,教学的进度和方法。

12.[解析]教学设计中最先要考虑的要素是教学目标。

13.[解析]隐性课程又称“非正式课程”、“潜在课程”、“隐蔽课程”,与显性课程相对,是指学校通过教育环境有意或无意地传递给学生的非公开性的教育影响。根据隐性课程的定义可知,校园文化属于隐性课程。

14.[解析]讲授法,亦称“口述教学法”,是教师通过口头语言向学生传授知识的教学方法,包括讲述、讲解、讲读、讲演四种方式。

15.[解析]谈话法,亦称“回答法”、“提问法”。师生通过相互提问,以引导学生运用已有的知识和经验,通过推理获取新知识,巩固旧知识,增进记忆的一种方法。

16.[解析]演示法是通过展示实物、模型、图片等教具,进行示范性实验,或采用现代化视听等手段指导学生获得知识的一种教学方法。

17.[解析]经验交流式的优点是具有较强的实用性,可以随时随地进行,不受时间、空间的局限,比较符合学生的实际,易于被学生接受。

18.[解析]道德行为是人的道德认识的外在具体表现,是实现道德动机的手段,它是对人的品德作评价的客观依据。

19:[解析]疏导原则是指进行德育要循循善诱、以理服人,从提高学生认识入手,调动学生的主动性,使他们积极向上。

20.[解析]受教育者对教育者提出的教育要求的反映与其现有道德水平之间的矛盾是中小学德育过程的基本矛盾。

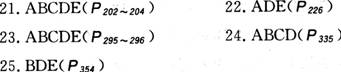

二、多项选择题

21.[解析]学校与家庭联系的主要方式有:①互相访问;②通讯联系;③召开家长会;④在学校中组织家长委员会;⑤举办家长学校。

22.[解析]显性课程和隐性课程之间的相互关系表现为递进关系、转换关系和互补关系。

23.[解析]教学策略可以分为:①先行组织者策略;②概念形成策略;③认知发展策略;④随机管理策略;⑤自我管理策略;⑥行为练习策略(又称“直接教学”)。

24.[解析]学习方法指导的过程包括:①了解学情;②制订计划;做好准备;③实施指导;④反馈控制。

25.[解析]社会主义职业道德的基本规范包括:忠于职守,热爱本职;热忱服务,文明生产;讲究质量,注重信誉;钻研业务,提高技能;遵纪守法,廉洁奉公;积极进取,勇于竞争)锐意改革,开拓创新;团结协作,互助互爱;艰苦奋斗,厉行节约等。

三、判断改错题

26.(P176)×改正:校风是一个学校的社会气氛。

27.(P240)√

28.(P289)√

29.(P322)×改正:技能学习就是将一连串动作经反复练习而形成熟练的、自动化的反应过程。

四、简答题

30、(P176)一个学校社会气氛,即校风,也是校内大多数人的一种习惯势力,可分为积极的、消极的两种。它是影响学校师生一个极其重要因素。积极的校风则使师生员工不断增强自觉性,代代相传,相沿成风,是外力难以破坏的。校风中的学风和教风是中心,培养和形成良好的校风,关键又在于领导的作风。

31.(P300-303)

(1)学校领导的管理方式;

(2)学生的定型期望;

(3)班集体的特点;

(4)教师的行为方式。

32.(P236-237)

(1)以学生的全面主动发展作为课程目标的基本价值取向。

(2)课程设计与编制结构化。

(3)课程形式的多样化、个性化和综合化。

(4)课程内容上科学教育与人文教育的结合。

五、论述题

33.(P337-339)

(1)指导学生学会制定个人的学习计划一是学习计划是实现学习目标的蓝图。有了学习计划,会使自己学习的目的要求更加明确。二是坚持计划的实施,有利于锻炼自己学习的意志,养成良好的学习习惯。三是按计划学习。,有利于合理使用时间,提高学习效率。

(2)指导学生学会阅读

一是指导学生制定好阅读计划,明确阅读目的、要求、范围、时间、步骤、方法等。二是指导学生根据阅读计划要求学会找书,尽快进入“定向阅读”。三是帮助学生控制阅读中的心理状态,保持必要的学习内推力,调节自己学习的情绪。四是提供一些阅读材料,让学生根据自己的实际合理地运用。

(3)指导学生学会观察

学生通过观察,有利于增加感性认识,获得直接经验。指导学生应用观察法,应注意以下几点。一是观察要有目的有计划。二是选择观察对象要注意典型性。三是观察要有实事求是的态度,不要掺杂个人的偏见,这样观察得来的资料才真实可靠。四是要掌握相应的观察方法和技术。五是对观察得来的资料要进行整理,使之系统化、本质化。

(4)指导学生学会记忆

一是明确识记的目的和任务,提高识记的自觉性,积极地进行有意识记。二是正确使用忆方法。三是掌握遗忘进程的规律,科学地进行复习。

(5)指导学生学会独立思考

一是抓住知识的精华和内在联系,善于透过现象看本质,善于抓知识的难点、重点,避免平均使用力量,克服知识理解表面化的倾向。二是善于多角度、多渠道地思考、寻求解决问题的方案,突破常规,力图以全新的方案和程序创造性地解决问题。三是举一反三,触类旁通能积极展开联想,进行综合归纳,力求融会贯通,举纲张目。

(6)指导学生建立科学的学习程序

教师应指导学生掌握三种科学的学习步骤:一是先预习后听课。二是先复习后作业,实现知识在理解基础上的应用,达到有效地巩固和转化。三是先思考后发问,使思维进入最佳境界,有利于知识的深化。

(7)指导学生学会排除学习干扰

学习也是一种复杂而繁重、艰苦的劳动。学习者必定会遇到来自本身怕苦、畏难、急躁、

自卑等“内部困难”,以及环境中的不良干扰、引诱等“外部困难”。教师要指导学生学会自我激励和自我克制,排除来自内、外部的学习干扰,以达到预期的学习目标。

六、材料分析题

34.(P227-229种课程是隐性课程。隐性课程的结构呈层次性特征,由表及里、由浅入深、由简到繁、由物质到心理,其影响力是从外向内递增。与显性课程相比,隐性课程有潜在性、非预期性和多样性的特点。隐性课程具有正向和负向功能,因此在设计中要重视充分发挥隐性课程的正向功能,要抑制其负向功能,防止、克服其消极影响的方面。

隐性课程在实际教学中的实施应注意:

(1)创造良好的社会环境。

(2)明确隐性课程的目标。

(3)发挥教师在实施隐性课程中的作用。

(4)通过活动培养学生的参与意识。

(5)克服隐性课程中的消极因素。