【硕士】E038李爱红

“不论什么时候,户内户外,能容下数十人之处,就是老师上课的地方,学校永远带着足够的各科教科书、仪器和基本设备随行。”当作者离开南京到四川自流井静宁寺,颠沛流离中学校始终坚持给学生上课,是噩梦般逃亡途中的一抹温暖记忆。中国知识分子的希望和决心,他们的自尊与自信让我唏嘘感动,想起伊朗电影《黑板》讲述了战争中失去学校的伊朗教师,背着一块黑板,在荒凉的大山里长途跋涉,寻找学生——放羊的孩子。“有人愿意背着十字架前行,有人愿意背着黑板前行。”战争或许能毁坏很多东西,但在不同的年代、不同的国度,传授献身与爱的薪火永远会传承下去。

我们再来聊聊导读题三:我们能从齐先生的家史与他经历的国史中,汲取怎样的生命营养?

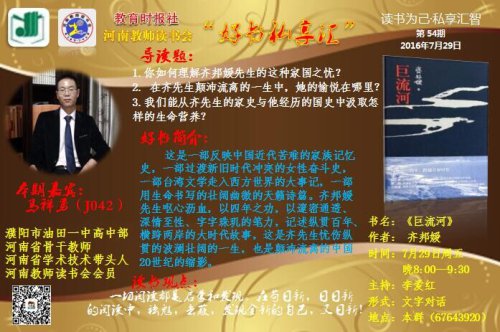

【高中】J042马祥勇

《巨流河》至少给我们三大收获

其一、从上面两个问题的讨论中,我首先想到了“爱与忧”的主题。“爱与忧”是2012年江苏省的高考作文话题。我们先来读几首诗

慈母手中线,游子身上衣。临行密密缝,意恐迟迟归。孟郊《游予吟》

为什么我的眼里常含泪水,因为我对这土地爱得深沉……艾青《我爱这土地》

在这些神圣的心灵中,有一股清明的力和强烈的慈爱,像激流一般飞涌出来。甚至毋须探询他们的作品或倾听他们的声音,即在他们的眼里,他们的行述里,即可看到生命从没像处于患难时的那么伟大,那么丰满,那么幸福。——罗曼罗兰

当然,中国还有很多有关此主题的格言警句成语,从屈原“《离骚》犹罹忧也”到《古诗十九首》“生年不满百,常怀千岁忧”,从杜甫“穷年忧黎元,叹息肠内热”到范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”这些仁人志士的“忧国忧民”之思,哪一个不是基于对黎元苍生的大爱与悲悯。

最深沉的忧患大都是因为最深挚的热爱。最淋漓的热泪的大都是因为最深沉的悲悯。所以,忧患意识和悲悯意识是齐邦媛先生《巨流河》的底色,我认为也是她生命的底色。当然,在那样一个波澜壮阔的战乱中的中国奔波飘零的生长背景,是齐先生悲悯和忧患意识成长的现实土壤,在这一点上,正所谓“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工”。但是,我以为“忧患意识”和“悲悯意识”并不必须有现实中苦难的逼迫,它更需要一种在人心里生长起来的慈悲情怀,他关注艺术和自然,他心系大地与苍生。在莺歌燕舞的和平时期,居安思危意识,悲悯情怀也是所有正直与善良的人们所必备的生命底色。想一想我们所从事的参与无数生命成长的职业,怎能不时时小心谨慎,怎能不怀着无限的悲悯与博大的慈爱注视着如此众多的生命拔节成长。面对现实的教育困境,我无意于把教育事业拔高到神圣伟大一类,我只是想通过自己的努力,尽量不要耽误那些和我相遇在教室里的孩子们,不要辜负每一个上帝遣来此间的生灵,如此而已。所以,齐先生给我们的生命营养之一,便是忧患意识和悲悯意识,因为忧患和悲悯必有博大无私的爱为底色。

其二、《巨流河》给我们的启发还有,无论在怎样的恶劣环境中,怎样执着于自己的事业与生命的成长。

“二十世纪的风暴吹得中国大地疮痍满目”(王德威先生评 《巨流河》语),而苦难最终由千千万万个具体的人的命运构成。齐邦媛从小身经国难,沿着侵略者铁蹄的指向,一路漂泊,跟随父亲从东北到北平,从北平到南京,从南京到武汉,从武汉到湖南,再经广西到四川,最终托命台岛,将大半生的家国情怀落实在台湾的文化、教育事业上。她是最早最系统地把台湾文学介绍给世界的人,也是台湾中小学教材去政治化向人文回归的重要主持者,她培养出的学生则多成为台湾学界、政界的栋梁。

战火中颠沛流离的齐先生何以能取得如此成就?

齐邦媛先生尝谓自己一生仿佛“一直在一本一本的书叠起的石梯上,一字一句的往上攀登。”但到头来她发现这石梯其实是个天梯!在战火频仍中,齐先生仍然能接受按部就班的教育,而且多识学界名流,何其有幸。在千百万人流离失所,中国文化基础伤痕累累的年月里,齐邦媛以亲身经验见证知识之重要,教育之重要。但是,颇具反讽的是,教育与意识形态的拉锯在海峡两岸都不鲜见。(我认为这也是另一种形式的“菊与刀”的拉锯)。

但是,无论在怎样的环境中,齐先生都没有放弃她追求学问的梦想。她初到台大外文系担任助教,就被办公室堆得老高的书籍所吸引;在一中教书时,从“菜场、煤炉、奶瓶、尿布中偷得几个小时,重谈自己珍爱的知识”的那种“幸福”的感觉。1968年,齐先生入美国印第安那大学研究所,把握每一分钟“偷来的”时间苦读,自认这是一生中“最劳累也最充实的一年”。

因为作者对文学的热爱,她无论在什么时候,都没有抛弃她喜欢的英语文学,雪莱,济慈的诗篇,时时刻刻陪伴在她的身边。四十岁多岁的中年女性,要照顾小孩,照顾丈夫,照顾父母,还要照顾学校和学生,每天总是忙忙碌碌,她唯一能读书的时间,就是在两个城市来回的三个小时车程。伍尔芙说,一个女人,总需要一点钱和自己的房间。这不是矫情,而是对美好生活的追求。

看《南渡北归》和《先生》,想望战火中的西南联大,遥望民国大师的背影,总是让人泪下,那些先生和大师们,经历着怎样的生存困境,他们如何能够在食不果腹,人命危浅,朝不虑夕的困境中醉心于事业的精进,他们究竟靠的是什么。提出这样的问题,我以为正击中了我们当下大多数人的命脉:信仰!为了一种更深厚的学问,为了一个更强大的国家,为了一种更有尊严的人生。他们矢志不渝,义务反顾!这种对知识的信仰,对伟大、美好、尊严、坚韧等等美好品行的信仰,对一个更民主、富强、文明国家的信仰,让他们前赴后继,弦歌不辍!

感谢齐先生,感谢这本记忆之书,为我们打捞了我国族如许丰美如许高贵的历史记忆,让我们看到了一代不苟且有远见的中国人。在组织前线浴血抗战的同时,当时的国民政府明令大后方的学校要弦歌不辍,学问不止,舞照跳,歌照唱,以示我国族不屈之意志。正是这种不辍弦歌的精神,才造就了西南联大的辉煌,也让齐邦媛先生于连天烽火中,从朱光潜、吴宓等良师那里打下了一生的学术功底,同时也给予了她以苦难中的人生欢愉。今日,面对历史上的这份高贵遗产,任何有意的遮蔽与歪曲,都显得邪恶而下作。

“杯具”的是,苦难在我们脚下的这片土地似乎分外具有粘性。大陆改革开放后,齐邦媛先生回到魂牵梦萦的故土,与昔日同学聚首,泪眼与歌声中,难掩凄怆的事实:她那些当年无比优秀的同窗,无论当时政治立场激进还是保守,是左还是右,在被宣布“站起来了”的这片土地上,竟纷纷沉沦。连绵不断的斗争,剥夺了他们的生活幸福,也断送了成就事业的可能。

遥望大师,反观当下,当我们的生活越来越富足的时候,我们能不让我们的精神越来越萎缩,甚至猥琐吗?我们后学晚生要努力啊,要努力啊,要努力啊!

其三、《巨流河》给我们留下了一种认识历史的不同视角和方法。

这是一个并未远去的时代,这个时代隐藏着巨大的悲伤。作者跟着她的父亲,最早看到日本人的侵略。先是东北军内部革新失败,张作霖被杀,张学良不成大器,东北,他们的家乡,一步步被日本人占领,九一八事变,西安事变——这个事件在大陆和台湾人民心中有着完全不一样的历史意义,东部人民的大逃难,在战争的阴影下,普通人的生活。我们常常为此感慨,为此愤怒,为此羞耻,但我们无法感受到当时的人们,在如此国难当头,他们的生活如何?一个被人侵略的国家,他的人民到底是怎么活着的?

我们知道,二战之后,犹太人写他们悲伤的故事,数不胜数。西班牙小城被轰炸也因为毕加索而被全世界纪念,日本人活该被扔原子弹的破事,至今也写个不休。

我们的苦难呢?数百万人无辜惨死,数千万人流离失所,谁会记住他们?南京大屠杀至今都没有找到准确的数字和死难者的名字。

任何一个不怎么关注历史的公民,他能接触到的关于抗日战争的主要信息,是延安,是八路军,是地道战,是游击队,是汉奸二鬼子,是愚蠢的日本人。可是,在当时四万万人的心中,他们看到的东西跟这个差太大了,历史真相何尝真是如此。

看《巨流河》,我们能够看到和教科书中并不完全相同甚至完全不同的对历史真相的描述,当然,我们说过,记录在纸上的历史和那些在历史的尘烟中寂寥湮灭的曾经歌哭在这个世界上的生命可能绝无关系!你看到的历史,距离历史真相有多远?我们先验的认识历史的立场,是否蒙蔽了我们的的眼睛和视阈?我们看到的胜利者书写的历史,是否辜负了在历史中曾经歌哭过的鲜活生命?

为了在大陆出版,书中一部分政治话题进行删减,虽然如此,我们还是勉强看到一点,这应该是代表了当代台湾人对民国那段历史的看法。

如此悲伤,如此愉悦,一部《巨流河》!

【大学】K009赵建岳

从教育工作者的角度看,对我启发最大的还是作者写战乱年代她如何求学的那一部分。那些老师的坚持和引导,那些学生的执着和奋发。生命不止,弦歌不辍。有一种精神在里边,比如她的进取精神。

这与今天的教育对比反差太大了。

【博士】H047党玲芬

大师远矣。我从这本书中汲取的生命营养首先是这些大师们。心中突然升腾起一种神圣的远大的理想:以大师为标杆,专业知识、人格修养齐修,给学生的不是一时的东西,而是长远的精神。齐先生叙述自己读中学到大学到台湾和钱穆先生的缘分,让我羡慕不已。大师风范,首先在高人的学识,对自己的严格要求,以及对知识的精益求精。其次在人格的修养上,越是大师,越平易近人,有着对人性的呵护,有着对生命的坚守,即使在文革中饱受羞辱,但精神力量坚不可摧。这些都让我感动涕零,泪流满面。我突然想多读些国民时期的这些大师的著作,这将成为我不久的一个阅读计划。

值得庆幸的是,齐邦媛先生继承了大师们身上的某种精神。至少在写这本巨作时,她也能如此宽容,如此隐忍,如此平静。她在台湾致力与学术研究,阅读,不间断地阅读,如饥似渴的阅读,以及把台湾文学推向世界,这样的学术情怀,其实都是大师精神的延续。

【大学】S019杨丽

颠沛流离有说不尽的苦难,但是不论什么时候,户内户外能容下数十人之处就是老师上课的地方。学校永远带着足够的各科教科书、仪器和基本设备随行。

齐先生从西山疗养院开始读书,把读书作为唯一的消遣,南开六年读经典,在时与潮书店流连忘返,国立武汉大学也是在孟志荪的国文引领,朱光潜先生的英文诗熏陶,做教授,交换生,进修,编译,一直在读书的前沿,是终生的阅读者。特别是在印大进修,她已经四十四岁,如饥似渴地阅读,给我留下很深的印象,给了我坚持的力量。

【高中】F057 王瑜

浅层次的阅读永远无法把眼光放长远,一个没有长远追求和方向的教师总是局限和短视的,希望优秀的同行们多介绍类似大著作,让我这样的浅显的人阅读不走弯路。

【硕士】E038李爱红

时间,在一群读书人这里停止了脚步,它或许也在凝听我们火化四射的互动交流,宽容我们的任性与忘情。到了该结束的时候了!聊书,聊人,聊历史!齐邦媛先生在她的书中一页一页地成长,终而有了风霜。而我们在她的文字里,读到了人事升沉,聆听到一个“洁净”的声音,一个跨越历史,从千年之泪里淬炼出来的清明而有情的声音。今晚的分享交流——如此悲伤,如此愉悦,如此独特!感谢马祥勇老师的领读,感谢跟读的老师们!有你们,精彩依旧继续!

马祥勇整理于2016年7月30日星期六