在那片美丽的天空下(二)

厦门(上)

从武夷山到厦门,台风“苏力”的登陆让我们的火车晚点将近五个小时。夜晚的车窗外黑乎乎一片,听不到风,看不到雨,依然是一个宁静的夜。随着天色渐亮,也没什么异常。可是随着一条不知名的“河”或者“江”开始蜿蜒在窗外,我骤然想起了《黄河颂》:“黄河滚滚,奔向东南。惊涛澎湃,掀起万丈狂澜;浊流宛转,结成九曲连环”,我不知道它是不是流向东南,它的狂澜也没有万丈,但剩下的就足已让你晕眩。泥流裹挟着草木枝叶还有各种各样的不知名的东西旋转着疾驰而过,偶尔可以看到岸边小山上水流冲刷山体的痕迹,然而也只剩这些还在回味昨晚的疯狂了。

厦门受“苏力”影响并不大,不过温度却降了六七度,凉爽宜人。天上常常阴云密布,偶尔还会来一阵不大的阵雨。海是灰色的,一波一波震荡的远处大大小小的货轮、渡轮、渔船等等我不知道的庞然大物。唉,我心中的碧海蓝天呀……

然而,厦门依然是美丽的。

漫步厦门,我常常想起《飘》,“十二橡树”庄园的白圆柱;“塔拉”的白色墙壁,宽大连廊;还有白瑞德给郝思嘉盖的那座充满圆顶,塔楼,尖顶、阳台的“只有投机商才会盖房子这样的房子”。在厦门,我们经常可以看到这样的风格——浓缩的英式的,法式的,殖民地式的。但是,如果只有这些,未免让人觉得单调,生硬。塔拉“由于艾伦(郝思嘉的母亲)的关注和照管形成了自己的迷人之处,从而弥补了设计上的欠缺。一条两旁栽着杉树的林荫道从大路一直延伸到住宅门前——这样一条杉树林荫道是构成一所农场主住宅所必不可少的——他不仅提供阴凉,而且通过对比使其他苍翠树木显得更加明朗。走廊顶上交错的紫藤阁粉白砖墙映衬的分外鲜艳,它同门口那几丛粉红的紫藤和庭院中开着百花的木兰连成一片……”

——《飘》

我不懂建筑,我也不知道这些或古老或现代的建筑是不是有缺陷,我就是觉得这段话似乎写活了厦门。郝思嘉的母亲艾伦来自法国的骄傲的罗比拉德家族,受过良好的教育,优雅高贵,十五岁带着一颗受伤的心毅然嫁给了足以当她的父亲的,靠赌博和投机发家的杰拉尔德奥哈拉。她用自己的修养,用自己的沉默,用自己的善良、勤劳把粗俗的塔拉变成了思嘉的伊甸园。即使丧失了孩子,丧失了家庭,丧失了白瑞德的爱,即使要穿越战火和硝烟,思嘉也要回到这里,因为这里是她的家。

厦门,亦是如此。

以陈嘉庚为代表的无数南洋华侨,在异国他乡漂泊,和着血,和着泪,成功了,失败了,无论如何,总要回到这里,这片魂牵梦绕的土地。在这里建学校,建医院,留下妻儿,建设自己的家,把这颗赤子之心深深埋进这片土壤,生根,发芽,长成参天巨树。鼓浪屿上随处可见的几百年的巨榕是他们,每一条垂下的气根都是他们的辛酸,他们的期待,他们的坚持。他们和鸦片战争后设立的美国大使馆,英国大使馆,日本大使馆等等,这些列强用来标注自己占有权的建筑物比邻,却从不曾弯下自己骄傲的脊梁。绿色的藤萝爬满墙壁,明媚的鲜花怒放在门楣篱笆,成为大榕树下靓丽色彩,温馨气息。从这里走出了大批的国人的骄傲:林语堂曾在这里居留十余年,林巧稚出生在这里,舒婷至今还在这里生活……

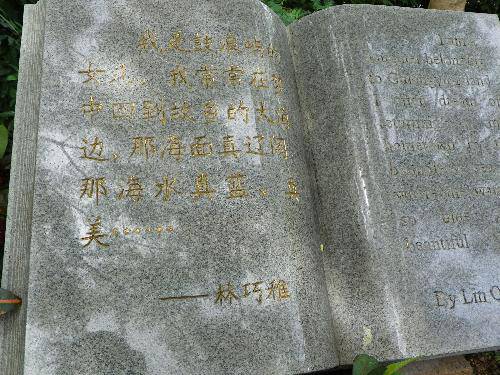

(我是鼓浪屿的女儿, 我常常在梦中回到故乡的大海边,那海面真辽阔,那海水真蓝、真美……——林巧稚)

(我是鼓浪屿的女儿, 我常常在梦中回到故乡的大海边,那海面真辽阔,那海水真蓝、真美……——林巧稚)

今天,那些使馆们大多已经荒废,或者变成某个景点。

(原美国大使馆)

古榕树冠巨大的阴影几乎要将它们吞噬,藤蔓从每一个缝隙钻进去,紧紧把它们束缚。可是,在那斑驳的围墙外,孩子们在石板路上奔跑欢笑,无数的家庭幸福的生活在这里。当然也有很多家园荒芜。林语堂故居躲在小巷深处,门窗残破,杂草丛生,门前高高的宽阔的台阶已经寂寞了很久。

(林语堂故居)

从春草堂的玻璃窗望进去,只有零零星星堆放的一些杂物。菽庄花园把自己所有的美丽展现在游客眼中,只有在钢琴奏起《鼓浪屿之歌》那一刻,还能找到些曾经的宁静和从容。

(美丽的菽庄花园)还有很多不知名的建筑,荒烟漫草中,紧闭门扉,锈迹斑斑。我不知道这里发生过什么,也不知道这一切是为什么。我尊重它的沉默,敬畏它的拒绝,在它的生命中,我只是一个过客。

(美丽的菽庄花园)还有很多不知名的建筑,荒烟漫草中,紧闭门扉,锈迹斑斑。我不知道这里发生过什么,也不知道这一切是为什么。我尊重它的沉默,敬畏它的拒绝,在它的生命中,我只是一个过客。

在鼓浪屿的一个小书店里买了一本书舒婷的《真水无香》,书里记录了在她在鼓浪屿生活中的那些人那些事,岁月已逝,就用这来表达我对这片土地,那些人的尊敬吧。

想起一首歌,很小的时候听过,一直回响在我心里

《游子吟》

都说那海水又苦又咸,

谁知那流浪的悲痛辛酸。

遍体的伤痕,满腔的仇冤,

呵游子的脚印啊血泪斑斑。

啊流浪流浪,流浪流浪,

游子的脚印啊血泪斑斑。

历尽了人间的风暴雨寒,

踏遍了世上的沟沟坎坎。

人情的冷暖,世道的艰难,

呵游子的心中啊盼望春天。

啊流浪流浪,流浪流浪,

游子的心中啊 盼望春天。

——电视剧《虾球传》