儿时的年

随着经济的富足和生活的改善,人们心中的年味儿越来越淡,就连孩子们也少了期盼和憧憬,完全没有我们儿时的那种诗意和情趣,与之对比,更多的是对过去岁月的留恋和思念。

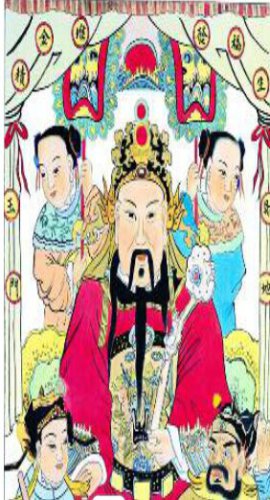

曾读过莫言的《过去的年》,因了地域相近、年龄相仿,以至于对文中作者描写的诸多情景、画面倍感亲切。根据风俗习惯,过了腊八就开始张罗过年了。因父母忙于工作又不喜甜食,家里的腊八总比别人家冷清许多,只有到了祭灶(腊月二十三)那天,家里才真正有了年味儿。祭灶时麻糖是必须品,用奶奶的话说“麻糖不只是用来祭灶,还用来黏住孩子们的嘴,年下不能乱说话。”奶奶为了“黏住”我们的嘴,总会把麻糖藏起来,细水长流,一直“供应”到过完正月十五,在那个物质匮乏的年代,春节过完的麻糖更令小朋友羡慕。“辞灶是有仪式的,那就是在饺子出锅时,先盛出两碗供在灶台上,然后烧半刀黄表纸,把那张灶马也一起焚烧。焚烧完毕,将饺子汤淋一点在纸灰上,然后磕一个头,就算祭灶完毕。”我对文中辞灶的描写印象颇深,别说儿时的辞灶,就连现在逢年过节,父母也总是将炸出的第一碗丸子、煮出的第一盘饺子“供享”给老天爷、老灶爷、保家姑姑以及逝去的先人们。“所谓灶马头,其实就是一张农历的年历表……最上边印着一个小方脸、生着三绺胡须的人,他的两边是两个圆脸的女人。”在祭灶的环节中,我对那张灶王爷画像印象尤为深刻,小时候因嫌弃灶王爷长得丑没少挨奶奶数落。

过了二十三祭灶,春节也就近在眼前了。采购、蒸煮、烹炸……越是到了年关,母亲的工作越忙。作为家中的长女,虽然用不着采购,但从十一二岁开始,我就跟着奶奶忙活年货了,洗萝卜、切白菜、剁肉馅、蒸包子、蒸枣馍、包豆包、炸丸子、包饺子哪样都得跟上,从小我练就了擀皮的功夫。那时的孩子,最期盼的就是春节前的疯狂,穿新衣、吃零食,还可以满街地疯玩,唯独我每天被圈在家里给奶奶当帮手,这也是我从小不喜欢过年的原因之一吧。

还因为磕头、串亲戚而不喜过年。我家虽然没有除夕熬夜的习惯,但初一早起是必不可少的。正如文中所言“睡到三星正晌时被母亲悄悄地叫起来。” 感觉被窝刚暖热,正睡的香甜,母亲和奶奶就“此起彼伏”地喊我们起床了,说是“初一起得晚意味着一年都慵懒”,还说“起的太晚,让乡邻们笑话。”睡眼朦胧地穿衣、洗脸,一家人坐在一起吃饺子,虽然盼了好长时间,可朦胧中根本尝不出饺子的味道。就这样被母亲和奶奶哄着、嚷着吃完了早饭,依次给奶奶、母亲、父亲磕头,勉强拜完家中长辈,还得被母亲强迫着对着堂屋的家堂轴子磕头下跪,这还不算什么,最让我受不了的就是在那漆黑的夜里跟着母亲、婶婶们走街串巷到村里长辈们家磕头。从小在姥姥家长大的我,相邻不认识几个,即便是同村住着的,也是在黑暗中凭着声音辨别长幼辈分,呼啦啦一起下跪,黑压压一片,哪个长辈能辨清谁是谁呢?彻头彻尾的形式主义!有时走在街上还被邻家的犬吠声吓得仓皇逃窜,别说街道,就连整个村子都好像被笼罩在黑暗中,“ 院子里黑得伸手不见五指,仿佛有许多的高头大马在黑暗中咀嚼谷草。如此黑暗的夜再也见不到了,现在的夜不如过去黑了。”真的,现在别说是城市,就连农村的夜也不如过去黑了。

儿时我管走亲戚叫“?着馒头找菜吃”,因为贫穷,因为脸面,很多人家将蒸的模样最好、最白的馒头、包子、枣馍当作礼品走亲访友,串的家数多了、时间久了,那馒头干裂的像小孩的嘴。过年了,为了显示自家的富裕,父母常拿出最好的食物,七个盘子八个碗地招待亲戚,聊天、喝酒,划拳,推杯换盏,桌上的饭菜早已因洒落酒水而令人难以下咽。酒足饭饱,只见母亲象征性地留下六个、八个馒头,若遇到家有老人的亲戚,还得在馒头中加上四片、六片肥肉压回去。这一年如果有个七八十来家的亲戚,那我们孩子就有吃不完的残羹剩饭了,更别说饭后还要用刺骨的冷水洗那些油腻腻的碗碟。小妹善良,为了让我带她玩,从年前就主动提出分工合作,让我负责早晚两顿饭的洗刷,还给伙伴说姐姐疼她,只让她刷中午一顿的碗筷。现在每每提及此事,母亲还说我变着法儿欺负小妹善良呢。

现在生活富足了,平日与过年也没什么差别了,就连孩子们也不盼着过年了。再回味儿时的年,感到“过年”不只是一种抽象的理论,更是一种场面,是人们一系列的行动,在某种意义上来说更是人们心中的期盼,体现出一种氛围,它在人们心中是感性的,是欢愉的,更是神圣的,还有那种质朴的民风、源远流长的民俗。

如今,没有了诱惑,没有了期盼,没有了氛围,自然就少了过年的乐趣,但这年还是得过下去,过年也就是在过日子、过时光。人到中年,时光令人感到恐慌,伴随着像流水一样滑过去的日子,留下的只有美好的回忆。(于2015.2.13刊登在《濮阳广播电视报》七版)